À l’occasion du 80e anniversaire du vote des femmes en France du 29 avril 1945, la Ville d’Abbeville, en partenariat avec l’association Femmes Solidaires et la sous-préfecture de l’arrondissement d’Abbeville, lance une grande consultation citoyenne. Ainsi, du 29 avril au 13 mai prochain, vous pourrez choisir parmi 8 femmes ayant marqué l’histoire de France pour dénommer le kiosque situé place Max Lejeune. Ce choix se fera sur le site internet de la Ville ou par vote par bulletin, via une urne située au sein de l’hôtel de Ville. Le choix des habitants sera entériné lors d’un vote officiel lors d’un conseil municipal. Voici le portrait des 8 femmes sélectionnées.

Ouverture des votes à partir du mardi 29 avril 2025

Olympe de Gouges

Née Marie Gouze en 1748 à Montauban, est une figure emblématique du féminisme naissant à la fin du XVIIIe siècle.

Écrivaine audacieuse, elle est surtout connue pour sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), où elle revendique l’égalité des sexes et l’accès des femmes aux droits civils et politiques. Militante, elle se bat également pour le droit au divorce, à l’éducation, et pour l’abolition de l’esclavage. Son franc-parler lui coûte la vie, elle est guillotinée en 1793 sous la Terreur. En plus de son rôle dans la lutte pour les droits des femmes, elle s’illustre comme une féministe radicale de son époque, défiant l’ordre patriarcal. Son héritage reste celui d’une pionnière du féminisme et d’une figure audacieuse qui n’a jamais hésité à remettre en question les normes sociales de son temps.

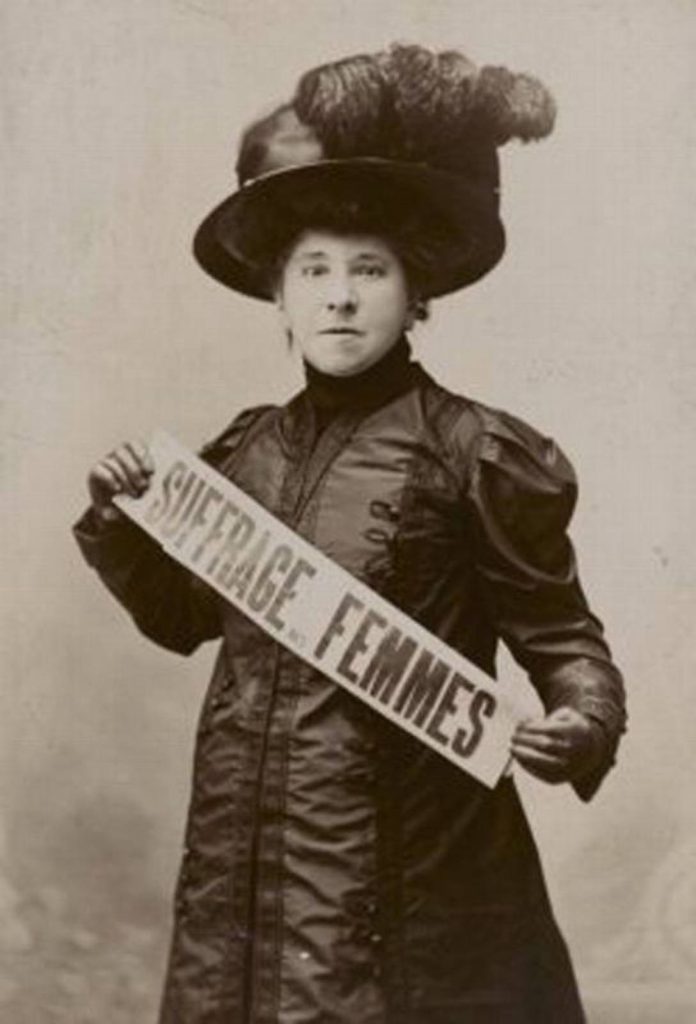

Hubertine Auclert

Née en 1848 dans l’Allier, est une militante féministe pionnière, défenseuse du droit de vote pour les femmes.

Fondatrice de la Société le droit des femmes en 1876 et du journal La Citoyenne en 1881, elle lutte pour l’égalité civile et politique, et revendique le suffrage féminin dans un contexte où ces idées sont encore marginales. Hubertine Auclert popularise le terme « féministe » en France, menant des actions audacieuses pour sensibiliser le public et dénoncer les injustices, notamment en Algérie, où elle se bat contre le double esclavage des femmes indigènes. Sa lutte, bien que non couronnée par la victoire du droit de vote de son vivant, a profondément marqué les générations suivantes de militantes. Son héritage est celui d’une femme qui a fait avancer le combat féministe, en particulier pour l’intégration des femmes dans la citoyenneté.

Simone de Beauvoir

Née en 1908 à Paris, est une philosophe et écrivaine incontournable du XXe siècle.

Son ouvrage Le Deuxième Sexe (1949) révolutionne la pensée féministe en affirmant que « On ne naît pas femme : on le devient. » Cet ouvrage phare marque un tournant dans la manière de penser la condition féminine, en la reliant aux structures sociales et historiques qui la façonnent. Engagée politiquement, elle soutient activement les droits des femmes, notamment pour l’avortement, en signant en 1971 le Manifeste des 343, où elle reconnaît avoir avorté illégalement. Simone de Beauvoir reste une figure majeure, liant l’intime au politique et contribuant à structurer le féminisme comme un mouvement universel. Sa philosophie existentialiste et son féminisme radical ont fait d’elle une référence incontournable, et son influence perdure dans les débats contemporains sur l’égalité et la liberté des femmes.

Juliette Gréco

Née en 1927 à Montpellier, est une chanteuse française iconique de l’après-guerre.

Égérie de l’existentialisme, elle interprète des chansons de Prévert, Gainsbourg, et Ferré, incarnant une femme libre et rebelle. Juliette Gréco se distingue par sa recherche de liberté dans sa vie personnelle et artistique, où elle se réinvente à chaque étape de sa carrière. L’un de ses derniers concerts a eu lieu le 16 février 2016 au Théâtre municipal d’Abbeville, dans le cadre de sa tournée d’adieu, « Merci ». Au-delà de sa carrière musicale, elle s’affirme comme une femme qui refuse la soumission et revendique la liberté d’aimer, de penser, et de vieillir à sa manière. Elle reste une figure féminine de l’émancipation et de l’art, son charisme et sa voix envoûtante continuant d’inspirer des générations jusqu’à sa mort en 2020.

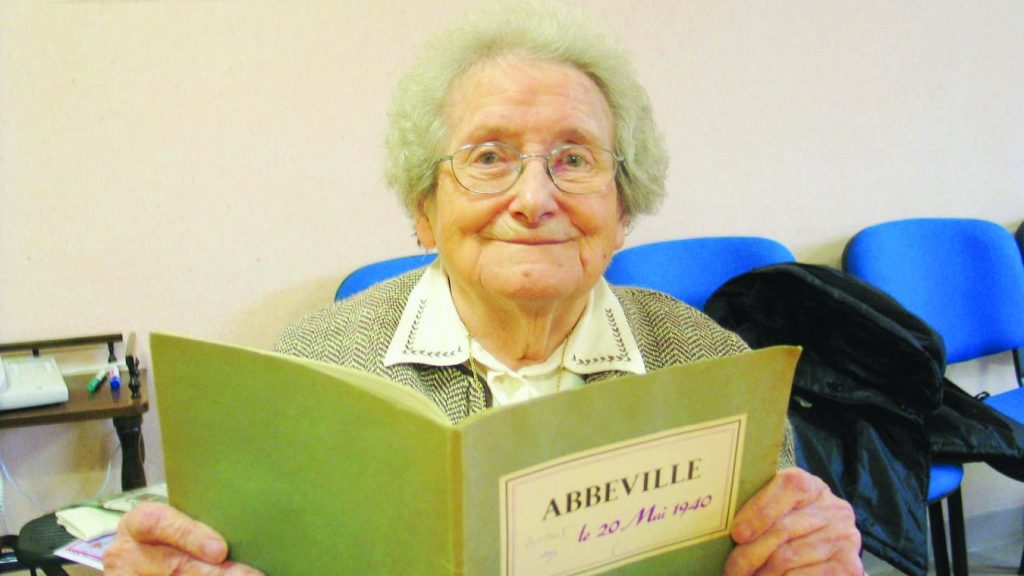

Anne-Marie Chédeville

Figure marquante d’Abbeville, reconnue pour son engagement dans la Résistance française et son implication sociale et politique.

Née le 14 septembre 1920 à Abbeville, Anne-Marie Chédeville a travaillé comme employée de bureau à la sous-préfecture de la ville au début de la Seconde Guerre mondiale. Contactée par l’abbé Carpentier, elle s’engage dans la Résistance en hébergeant des aviateurs alliés et des résistants. Arrêtée le 8 décembre 1941, elle est libérée le 9 juin 1942. Après la guerre, elle fonde et dirige un service d’aide aux mères à Abbeville, témoignant de son dévouement envers les causes sociales. Elle est également active en politique locale, occupant le poste d’adjointe au maire d’Abbeville de 1983 à 1989, puis de conseillère municipale de 1989 à 1995. Pour ses actions, Anne-Marie Chédeville est faite chevalier de l’ordre national du Mérite. Elle est également membre d’honneur et fondatrice de l’association autonome des déportés et résistants d’Abbeville. En reconnaissance de son engagement, une plaque en son honneur a été dévoilée le 26 septembre 2024 à la sous-préfecture d’Abbeville

L’abbesse Feydeau de Brou

Membre de la famille du Chevalier de La Barre, une des figures d’Abbeville, est une religieuse éclairée et une voix féminine rare dans son époque.

Son combat pour la tolérance et sa révolte face à l’injustice, notamment lors du procès du Chevalier de La Barre, exécuté pour blasphème en 1766, témoigne de sa résistance morale et de son humanisme. Contrairement à la majorité silencieuse ou complice, elle prend position contre la barbarie du verdict et tente d’intervenir, marquant ainsi son engagement pour la justice et la dignité humaine. Elle se distingue également par son engagement intellectuel, écrivant des lettres et entretenant des correspondances avec plusieurs philosophes de son époque. Femme de lettres, Voltaire l’a décrite comme « enjouée, douce, aimable et de mœurs très régulières. »L’abbesse Feydeau de Brou demeure un symbole de dignité et de résistance morale, bien que son nom soit souvent oublié dans l’histoire des femmes et des Lumières.

Barbara

Née Monique Andrée Serf en 1930 à Paris, est l’une des plus grandes voix de la chanson française, surnommée La Dame en noir pour son style vestimentaire et sa présence scénique intense.

Ses chansons, telles que Nantes, L’Aigle noir, ou Göttingen, abordent des thèmes universels comme l’amour, la perte, et la souffrance, tout en intégrant une dimension féministe et une volonté d’affirmer la liberté des femmes. Barbara se distingue par la puissance émotionnelle de ses textes et la profondeur de ses performances, où elle explore la condition féminine avec sensibilité et force. Malgré un passé marqué par des traumatismes personnels, elle parvient à se réinventer, se montrant à la fois vulnérable et forte à travers sa musique. Son héritage, tant artistique que féministe, perdure après sa mort en 1997, et ses chansons continuent de résonner dans le cœur des auditeurs, témoignant de son influence sur la scène musicale française.

George Sand

Née Aurore Dupin en 1804, est une figure littéraire et féministe majeure du XIXe siècle.

Refusant les conventions sociales de son époque, elle prend le pseudonyme masculin de George Sand pour publier ses romans et ses œuvres, un acte audacieux pour une femme de son époque. À travers ses écrits, elle défend les droits des femmes, notamment le droit au divorce, et soutient les révolutions populaires. George Sand est également une grande amie de Frédéric Chopin et entretient des relations intellectuelles avec des figures comme Balzac et Flaubert. Femme de lettres prolifique, elle crée des personnages féminins forts et indépendants, prônant l’émancipation et l’égalité des sexes. Son engagement et son combat pour la liberté individuelle et les droits des femmes font d’elle une figure de proue du féminisme avant l’heure, et son influence perdure dans la littérature et les mouvements féministes.